1941年冬天,父亲派我带朱先生去陆家营。

那些年,日本飞机经常轰炸昆明。 许多家庭被疏散到郊区。 我们一家人被疏散到卢家营。 卢家营位于昆明市西南郊,距市区约十七、八十里。 德熙来我们家当家庭教师,主要是教导弟弟孔宪。

你为什么派我来为朱先生送行? 我不认识他! 我感到非常尴尬和不舒服。 我什么也没说,环顾四周的风景。 率先开口的是德西:“我该怎么称呼你呢?”

“叫我何空景就好。”

这是我们说的第一件事。

很平常的一句话,让人无法忘记。

十七八英里后,我不知不觉就结束了。 听到鸡叫,陆家营就到了。

昆明的冬天一点也不冷,但走了十七、十八英里,却让我满头大汗。 我看了看德西,他的额头闪闪发亮,估计也很热吧。

德西那天穿着灰色长袍和浅灰色围巾。 她背着一包书,舔着头,时不时地用手指梳理着浓密的头发。 她手里拿着一根棕色的竹杖。 手杖只是一个装饰品,只是为了好玩。 那时德西还很小,不需要拐杖来帮助她走路。 西南联大的很多师生都使用手杖。 这是暂时的趋势。 我觉得这个“绅士”很酷,有一种风度。

朱老师来我家当家教。 他是我夜校实习班洪老师推荐的。 夜校的老师很多都是西南联大的学生。

妈妈把朱先生带进了她家。 孔先向先生行礼,两人算是师生。

德克西和我的家人相处得很好。 他为人随和,不挑剔,从不提出任何要求。 我妈妈特别喜欢他,说:“德喜很受欢迎。”

我还在城里读书,周六才回到卢家营。

我还是老脾气,见陌生人就很矜持害羞,脸红了,说不出话来。 直到遇到一道几何题,着急地挠头,我才硬着头皮向德西请教。

后来我就慢慢熟悉了。

有时我们到田野里散步,坐在高高的田脊上环顾四周。 昆明的天气就像“秋后江南草未枯”。 野花依然盛开,不时有不知名的鸟儿飞过。 每次我们都会闲聊一些闲话。

德西问我课外读什么书,是否读翻译小说。 我说:你看,我记不住了,尤其是外国人的名字,好长啊! ——“那是因为你看不够,不习惯。”

我说我的教育水平不高。 我小学时在一所教会学校上学,是一名转学生。 后来到了初中、高中,作业越来越高级。 代数、几何、物理、化学……我跟不上,我很担心。 德熙道:“我可以教你,何必担心呢!”

昆明冬天的阳光让我们很温暖。

Dexi的解释非常清楚。 很多时候,我会对一个问题感到困惑,但是德西的几句话会让我突然恍然大悟,让我明白了。 他是我遇到过的最好的老师。

我很惊讶。 他主修中文。 为什么他的理科成绩这么好? 德西说:“我本来对物理感兴趣,后来对古代文学感兴趣,所以就换了专业。” ——“古文字?我们中国书里提到的象形文字,是同一个东西吗?” ——“你有兴趣的话,可以来我那儿看看。”

卢家营有一座小桥。 德喜住在桥东东侧,妈妈住在桥东西侧。 德西每天都过桥来吃饭,但我从来没有去过他的房间。 我的一些朋友住在楼上楼下,我怕他们会散布谣言。 那年德西二十一岁,我比他小四岁。

我决定和德西一起去他的住处看看。

他写了很多战国文献,随处可见。 这对我来说是一本天堂般的书。 他让我坐在桌边,看着这些令人难以置信的角色,然后说:“你看这个角色多漂亮!要了解一个角色的来龙去脉,你必须做很多研究,这很有趣。”

有趣的?

德熙后来在古文字研究方面取得了巨大成就。 他说:“我在大会的时候,并不想当一个人,我只是想好好学习。” 他的好友汪曾祺在《纪念德熙》一文中说,德熙的治学完全是功利性的。 。 这一点我最清楚,也是第一个知道的。

我迷失在学术中,忘记了世界,忘记了自己。 德西的形象深深地印在了我的心里,怎么抹也抹不掉。

德西每周进城一次,上课,处理一些私事。 剩下的时间就在陆家营度过了。 他在陆家营生活了两年,对我们来说就像家人一样。

1943年后,德西迁入市区。 我在文林街地藏寺巷楼上租了一个房间。 我每隔一段时间就去看他。 我去的时候,他拿了一个铜柄直筒瓷茶壶,盛了一壶水,买了一些芝麻糕。 我们喝了茶,吃了芝麻糕。 芝麻糕很好吃。 德熙的同学一看到德熙出来喝水,就知道:何空景来了。 他们不会打扰你。 我们的关系对于德西的朋友来说不再是秘密。

德西表示愿意和我一起住,并等待我的答复。

我把我的想法告诉了妈妈。 她同意了,但我父亲反对。 在我很小的时候,他就把我许配给他的一个朋友做他的儿媳妇。 他觉得退婚在他的脸上不好看。 我的婚姻在我们家里引起了轩然大波。 我决心取消婚姻,嫁给德希。 我父亲终于同意了。 毕竟我是他唯一的女儿。 我一生中从来没有如此果断地做任何事情。 父亲邀请了联大中文系教授唐兰和物理系教授王竹熙来见他(他大概认为这是“门当户对的婚姻”)。 他还收到了德熙母亲的亲笔信,同意我和德熙结婚,事情就这么解决了。 。

我父亲不同意“一切从简”,想以传统的方式举办婚礼。 婚礼大厅布置得漂漂亮亮,摆好了几桌酒席,柜子上挂着唐澜先生赠予我们的字画。 王竹熙先生作为新郎父母的代表主持了婚礼(王先生是德熙叔叔彭焕武在清华大学的同学和朋友,也是德熙的物理老师)。 来了很多客人,有我父亲的家乡,有朋友,还有德西的同学。 他们高兴极了,奶奶和妈妈高兴得合不拢嘴。

结婚

婚礼当天中午之前,德熙先来我家,看看有没有漏掉的事情。 我的父母把我婚姻的一切安排都交给了德喜和汪曾祺。 过了一会儿,令我惊讶的是:曾琪带来了一个粉红色的圆形大盒子。 他递给德熙,德熙又递给我说:“这就是衣服,你拿去试穿一下合不合身。” 我拎着粉红色的大盒子上楼,迫不及待地打开它。 第一眼看到天啊! 这是一件水红色的连衣裙,妆容华丽。 真的很漂亮。 我脱下裙子,穿上,照了照镜子。 我发现这件衣服的粉色和我黝黑红润的肤色不搭,也不好看,于是我又把盒子拿下了楼。

德熙和曾琪都用四只眼睛看着我。 德喜急切地问我:“穿裙子合适吗?” 我毫不掩饰害羞地说:“我喜欢白色。” 德熙听了,有些着急,道:“那件深红色的裙子是你母亲的心愿,你怎么能反对她的心愿呢?” 我什么也没说,只是站在那里发呆。 曾奇开口道:“既然你不喜欢,那就给我换吧。”

曾琪竟然换上了雪白的婚纱,对我微笑着说:“如果不合身,我可以给你换。”

那天,德克西穿着挺括的深灰色西装和雪白衬衫。 他衣着考究,光彩夺目,非常英俊。

我穿着白色缎子连衣裙,长及及地的白纱,脚踩一双白色皮鞋。 亲戚特意给我烫了头发,化了淡妆,可以说看起来很自然。

客人散去后,新新娘李德熙愣愣地看着我,感觉昨天和今天是两个不同的样子,亲昵地低声说道:“真漂亮啊!可惜漂亮的辫子被剪掉了。” ”

新房中央的墙上挂着唐先生手写的横幅。 它是用金字写在朱红色蜡纸上的,内容是《诗经》的前四句:

关关巨酒,在河岛。

淑女好,君子好吵。

是的,德克西是一位绅士,我是一位女士。

我很开心。

回到门口

我们的婚姻是按照我桐城家的规矩办的。 婚礼后的第二天,我就回到了家。

德熙依然穿着西装和皮鞋,我穿着浅粉色的旗袍,旗袍周围有彩色花边。 穿着这样的旗袍在昆明“招摇过市”在当时并不新鲜。 本以为回到文明新街就只有我们两个人了,没想到曾琪也在这里。 两人从我们家门口开始说话,最后到了我家。

吃完午饭,我和德喜、曾琪闲着没事,就去南屏电影院看了一场日场电影《绿岸春晓》。 南屏电影院是当时昆明最好的电影院,专门放映美国电影,联大的学生都爱看。

看完电影后,曾奇说:“我不吃晚饭了,我要回去见宋庆。” 谢谢曾琪,他为我们的婚姻付出了很多努力。

我遇见了 Dexi,订婚并结婚了。 婚姻三部曲终于落下帷幕。

朱总司令敬酒

1949年10月1日,中华人民共和国成立前夕,德西接到参加中共中央宴会的邀请。 请柬上用朱红色的毛笔签名:林彪和朱德。

晚宴在北京饭店举行,出席者大多是来自各大高校的青年教师。 宴会开始不久,朱总司令举起手中的酒杯,巡视每桌宴会,与宾客们一一握手,问好,敬酒。 朱总司令来到德西面前,笑着问德西:“你姓什么,是哪里人?” 德喜说:“我是苏州人,叫朱德喜。” 总司令听后哈哈大笑。 :“哦!没想到,三百年前,我和你是一家人,苏州人杰地灵。” 朱总司令又从上到下打量了德西一眼,点了桌子上丰盛的佳肴,说道:“朱同志,你这么瘦,肯定没吃饱!桌子上的菜很多,你应该多吃一点,多吃一点。”

这次晚宴给德西留下了深刻的印象:朱德将军没有将军的架子。

抗美援朝捐赠专利费

《语法与修辞演讲》出版后,他获得了惊人的版税。 那一年,抗美援朝战争正在进行。 出于爱国心,卢先生和德西将大部分善款,除一小部分外,捐献给抗美援朝。 据说捐的钱可以买一架飞机。

《语法与修辞讲座》印成小册子后,德熙还收到一封匿名信,称朱德熙是一个贪图钱财的市侩。 德喜看完后哈哈大笑,说道:“这次遇到了一个没有个性的人,一定是为钱痴狂了。我朱德喜还年轻,靠着发财成名是没希望了。”这本书。” ”

两年后,《光明日报》发表文章称,卢树祥和德熙将捐出合着的《语法与修辞演讲》的稿费,用于抗美援朝。 这也算是给红眼患者一个解释吧。

两个馕

当德西开完民盟会议回来时,通常是十点左右,孩子们已经睡着了。

一个冬天的夜晚,德西开完会回来。 他从外套口袋里掏出两块新疆人常吃的馕。 它们雪白,但不大,每只只有一两个。 他说:“孔敬,馕还热着,把两个小孩子叫醒,让他们吃吧。” 我着急地问:“为什么要带两个呢?” 德希皱着眉头说道:“我又不是不带,是我舍不得吃,所以下次带回去给老板吃。” 然后他说:“不知道下次开会有没有馕。”

这是德西唯一一次从会议中带回烤饼。

分散到江陵

困难时期刚过去,德西就被派往湖北江陵参加1964年秋的“四清运动”。

很快,我收到了德西家人的来信,报告他安全了。 信中说:

目前“四清”还没有开始,我还有时间写信。 一旦开始工作,我写信的时间就会减少。 不过你不用担心我,我能照顾好自己,更何况还有系里的年轻老师可以互相照顾。

我和年轻的老师被分配到金莲大队,住在“根户”里。 你知道“根户”是最贫困的贫农吗? 这户人家的男主人是一位盲人,看上去四十多岁,有四个未成年孩子。 女主人是家里的主要劳动力。 虽然饭菜不如家里的好,但吃饱肚子也好。 我不在家。 别忘了周日带孩子们出去散步。

三个月后,德西给我写了第二封信:

这户“根户”有三间茅草房,养鸡、养猪。 我和系里的年轻老师一起住在三间茅草屋中的一间。 由于没有床睡觉,女主人和盲人就用竹竿给我们绑了一张竹床。 晚上睡觉的时候,我听到床吱吱作响。 我担心它会散架,连翻身都不敢。 睡了几天,我发现竹床绑得很紧,不会散开。 我发现农民并不傻,他们很聪明。

第三封信说:

这里的风景还不错。 到处都是竹林,肯定有竹笋,但我从来没有吃过竹笋。 孔敬,你知道有些竹子不长笋吗?

白天,小鸡会在床上跳来跳去。 门外有一个猪圈。 臭了,真的臭了。 鸡粪、猪粪都是瞎子家田里的肥料。 它们被认为是宝贝,所以我自然不介意它们的气味。 我很注重卫生,不喝生水。 只要吃煮熟的食物就不会生病。

德熙的人生哲学是,别人能活,我为什么不能活? 为此,无论走到哪里,他都生活得很平静,并不觉得痛苦。

春节快到了,德西却没有来信。 我连续给他写了两封信,问他什么时候回来过年,他回了我一封信,说:

我在国内一切都好不要把三个孩子留在家里。 带他们去动物园或者象山玩。

我是否回来过年取决于上级的意愿。 就当我不回来过年了。 如果我不回来,请不要忽视孩子们。 买点好吃的,过个愉快的新年。

朱德熙是个好人

北大多名所谓“牛鬼蛇神”被捕入狱牛棚,德喜也被逮捕入狱牛棚。

牛棚内关押着200多名所谓“牛鬼蛇精”。 不准参与政治活动,不准乱言乱行。 大批知名学者、专家、教授被归为“牛鬼蛇神”。

有一天,红卫兵召开全校批判会,把牛棚里关押的200多人带走游街示众。 他们中的一些人甚至戴着高帽子。 搭建了一条二十到三十米长的通道,两边站着红卫兵,每人手持鞭子,系着皮带。 当200多名所谓“鬼魔鬼怪”经过通道时,红卫兵的皮鞭、皮带不假思索地像雨点一样被打落。

中文系著名教授王力先生因年老行动迟缓。 红卫兵用鞭子抽打他,他倒在地上。 他的眼镜不知道掉到哪里了,在地上摸索着。

德喜就在王力先生的身后。 他立即把王先生扶起来,找到他的眼镜,给他戴上。 德西只关心自己的老师王力老师,但他的额头却被红卫兵学生的皮鞭打破,鲜血直流。 人们称“文化大革命”是一场空前的运动,确实如此。

后来王先生见人时说:“如果不是朱德熙帮我,后果不堪设想。朱德熙是个好人。”

恢复

“文革”后期,工人宣传队、军队宣传队进入学校,为知识分子平反。

有一天,军队宣传队和工人宣传队来到家里,听德西谈思想认识。 我以家庭成员的身份旁听。 对于我和德西来说,这是我们人生中的第一次。 不知道德克西怎么想。 我心里很不舒服。

殊不知德西越说越兴奋。 我对他说的话很着迷。 工宣队和军宣队的四位同志也默然听着。 他们一定也很享受。

当我听到工宣队和军队宣传队喊“朱德喜同志”时,我就知道德喜从那天起就没事了。 他不再是“反动权威”、“鬼魂”。 换句话说,他们是“自由的”,可以参与政治活动。

存折也归还给了德西,每个人不再只发每月十五块钱的生活费。

我捧着存折,泪流满面。 我一生中从未如此快乐和如此悲伤。 德熙却笑着说道:“我现在很好了,你怎么哭了?”

我赶紧去银行拿出十块钱,又去肉店买了一个大蹄子,小火慢炖。 一家人开开心心地过牙齿节,德喜吃得最开心。 他这辈子最想吃的就是红烧猪排。

就别离开北大

德西被任命为北京大学副校长,但他只想做一名学者,不擅长行政工作,于是向上级提出了辞呈。 德西当时提出,他将暂时担任副校长,直到找到合适的人选。 也就是说,他暂时代理副校长的职务。

为了留住德熙,教育部部长彭培云先生甚至专程到他家中与他谈心,希望至少能任职满四年。 结果,德熙只担任了两年半的副校长。 彭佩云先生对此深表歉意。

德熙辞去副校长职务两年后,汕头大学教授梁东寒先生(也是德熙在联合大学的老同学)专程到北京大学邀请朱德熙出任汕头大学校长。

梁先生说:“汕头大学有意邀请您担任校长,希望您能够如愿。”

德希没有深思熟虑的说道:“我年纪大了就不想再动了。”

梁先生补充道:“汕头的环境比北京好,还有各种美味的海鲜,也是大家休息的好地方。”

德西说:“我的家人在北京,老实说我不想搬家。”

梁先生追了上去,说:“你在北京的家里可以呆着,为什么不来回呢?”

德西被迫说最后一件事:“我的孩子都在北京,我为什么要去汕头?”

梁老师也着急了,说道:“汕头大学的工资很高,到了那里会有可观的安置补助。我对你们说,老同学,为什么不去呢!”

德熙果断走出来,道:“东汉,我感激不尽,我哪里也不去。”

韩东先生无奈道:“德熙,我的北京之行算是白来了。”

梁先生走了。

我说:亲爱的!你和你的老同学梁老师聊了很久,其实一句话就够了,你舍不得离开北大。

德熙哈哈一笑,道:“你说得对,我就是不离开北大。”

Dexi关心我的阅读

认识以来,德西很关心我的文化生活,经常到图书馆借书给我看。 当我借书时,他通常会先读,然后拿给我看,然后说:“Kong Kaen,我读过这本书,很有趣,你可能会喜欢。”

有一次,他给我看了一本汪曾祺的处女作,说:“孔敬,你喜欢看小说,一定要读汪曾祺的小说和文章。” 遗憾的是,曾奇的处女作思想太深刻了。 我不明白。 当我读了曾奇的《麻豆》时,我真的爱上了曾其的小说和文章。 我特别喜欢读他的散文和诗歌。

我喜欢沙俄时代的小说和英国小说,但没看过日本小说。 20世纪80年代,德西送给我日本女作家紫式部的《源氏物语》,他说:“我读过这本书,这是一本日本经典小说,很有趣,读完你会喜欢的。” 在此之前,德西从来没有买过任何书籍作为礼物。 大部分都是从图书馆借来的。 这次他破例买了《源氏物语》作为礼物送给我,因为他觉得这本书太好了。 也就是说,凡是好看的,德西都会叫我分享给他。

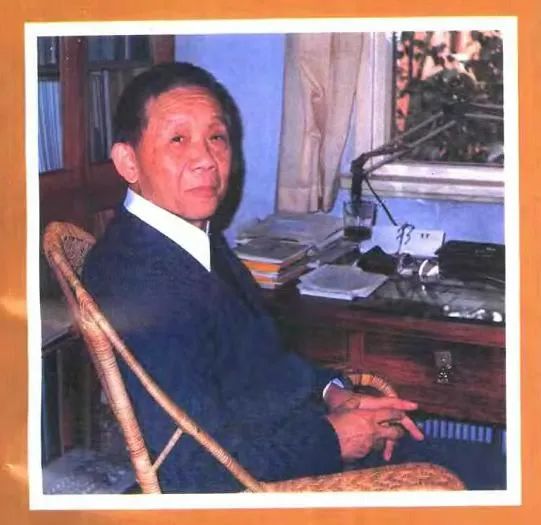

1986年,朱德熙先生获法国巴黎第七大学荣誉博士学位。 左边是他的妻子何孔静女士。

生日

1989年6月,德西受邀到美国西雅图华盛顿大学做研究。 很快,就到了他的七十岁生日。

10月24日,于爱琴先生为德西70岁生日庆祝,并制作了一个大型生日蛋糕。 这是德西一生中最激动人心的生日。

德喜私下对我说:“孔敬,我的生日不是公历10月24日,而是农历10月24日,这个生日真让人摸不着头脑。” 但我说:“糊涂一点比较好,很少见。糊涂一点,活得更长久。”

在她生日那天,德西为每位客人、为她自己和我切蛋糕。

他一边吃着蛋糕,一边对我说:“孔敬,人生难得七十年,光阴不饶人,我要抓紧时间干活,你也有时间写你想写的文章。曾经你已经写好了,给我看看。” 当我得到德熙鼓励和支持的话语时,我脱口而出:“那我就以你为我画画的模特,好吗?” 德西眼睛一亮,道:“我不反对写我,只是不要写得太粗俗。” 我的问题是经常说却不知道什么时候写,于是德熙又补充了一句,说:“不要光说,如果要写,就得下定决心去写。”

还没等我拿起笔写字,德西就患上了无法治愈的肺癌。 仅仅半年后,他就在斯坦福医学院去世,带着巨大的遗憾离开了这个世界。 我很遗憾,我想写的文章变成了吊唁,他再也见不到了。 我忍不住问老天,为什么要这么残忍地对待我,教我如何忏悔,教我如何想念他:

月落鸦鸣,泉声更响。

德熙的人生哲学是,别人能活,我为什么不能活? 为此,无论走到哪里,他都生活得很平静,并不觉得痛苦。

本文由嘉艺博览出品